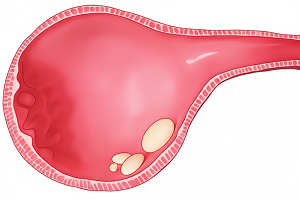

尿路結石は、簡単に言うと「おしっこの中にできる、石のような塊」のことです。

人間の体と同じように、ワンちゃんやネコちゃんの体でも、おしっこは腎臓で作られます。このおしっこには、さまざまなミネラル(カルシウムやマグネシウムなど)や老廃物が含まれています。

健康な状態であれば、これらの成分は溶けたまま尿として体外に排出されます。しかし、何らかの原因でこれらの成分が濃くなりすぎたり、固まりやすくなったりすると、小さな結晶ができてしまいます。

この小さな結晶がさらに大きくなって、砂や石のように固まったものが「結石」です。

尿路は、おしっこの通り道全体を指し、上流から順に腎臓、尿管、膀胱、尿道とつながっています。この通り道であれば、どの場所でも結石はできてしまいます。

腎臓:おしっこを作る場所

尿管:腎臓から膀胱へおしっこを送る細い管

膀胱:おしっこを溜めておく袋

尿道:膀胱から体の外におしっこを出す管

特に、おしっこを一時的に溜めておく膀胱や、体の外に出るための尿道に結石ができることが多いです。尿道が結石で詰まってしまうと、おしっこが出せなくなり、非常に危険な状態になるため注意が必要です。

形成され結石、尿石は、有機・無機物質の結晶の種類によってストルバイト、シュウ酸カルシウム、尿酸塩、シスチン、ケイ酸塩、混合型などに分類されます。

犬では約33%、猫では15~23%が罹患するという報告があります。

結石の原因は様々で、尿のpHの変化、感染症、尿中の結晶濃度の上昇、飲水量の減少、排尿頻度の低下などが挙げられます。

特に、犬と猫の膀胱結石の大部分は、ストルバイトとシュウ酸カルシウムで占められています。

【 症 状 】

尿石症の主な臨床症状は以下の通りです。

・頻尿: 排尿の回数が増える

・排尿困難/排尿痛: 排尿に苦労したり、痛みを伴う

・血尿: 尿に血が混じる

・尿失禁: 意図せず尿が漏れる

・無尿症: 尿が出ない、またはほとんど出ない(完全な閉塞の場合)

・尿毒症: 尿道閉塞などにより、腎機能が障害された場合に生じる

尿道閉塞が起こると、尿が全く出なくなり、緊急事態となります。腹部の膨満や嘔吐、不穏状態が見られることもあります。

【 診 断 】

診断には、臨床症状、身体検査、尿検査、および画像診断が不可欠です。

尿検査: 尿中の結晶の有無、pH、比重、細菌の有無などを確認します。

画像診断

X線検査: 多くの尿石(特にストルバイトやシュウ酸カルシウム)はX線に写ります。

超音波検査: X線に写らない尿石や、尿道閉塞の有無、膀胱壁の肥厚などを確認するのに非常に有用です。

尿石の確定診断には、外科的に摘出するか、カテーテルで採取した結石の成分分析が必要です。これにより、適切な治療法や予防法を決定することができます。

【 治 療 】

治療法は、尿石の種類、大きさ、位置、数、および症状の重症度によって異なります。

食事療法:ストルバイト結石や一部の尿酸塩、シスチン結石は、特定の処方食によって結石を溶かすことが可能です。尿のpHを調整し、結石を構成するミネラル濃度を低下させることで、結石の溶解を促します。

外科的摘出: 食事療法で溶解できないシュウ酸カルシウム結石や、緊急性の高い尿道閉塞の場合に行われます。開腹手術による膀胱切開術が一般的ですが、結石のサイズによっては腹腔鏡下手術で行うことも多々あります。

経尿道的手技: 膀胱鏡を用いて小さな結石を除去したり、レーザー破砕を行う方法。

【 予後と予防 】

予後:

治療によって結石が除去または溶解された場合の予後は良好です。

しかし、適切な予防を行わないと再発する可能性が非常に高いため、長期的な管理が重要です。

特に尿道閉塞は、迅速な治療をしないと生命に関わるため、緊急性が高い病態です。

予防:

食事管理:尿石の種類に応じた専用の処方食を与えることが最も重要です。これにより、尿のpHやミネラル濃度を適切に保ち、結石の再形成を防ぎます。

水分摂取の促進: 飲水量を増やすことで尿を薄め、尿中の結晶濃度を下げます。ウェットフードへの切り替えや、複数の水飲み場を設ける、給水器を利用するなどの工夫が有効です。

定期的な排尿: 尿が膀胱に長時間溜まらないように、こまめな排尿を促します。

定期的な尿検査: 再発の兆候を早期に発見するために、定期的に尿検査を行うことが推奨されます。特にストルバイト結石の原因となる尿路感染症の有無をモニタリングすることが重要です。

犬と猫の膀胱結石は、適切な診断と治療、そして継続的な予防管理によって管理可能な疾患です。獣医師との協力のもと、動物個々の状態に合わせた治療と予防計画を立てることが、再発防止と良好な予後につながります。