膿皮症

膿皮症(のうひしょう)とは、犬でよくみる皮膚病の一つです。

さまざまな原因によって皮膚のバリア機能が低下して、

皮膚に細菌(主にブドウ球菌 Staphylociccus pseudointermediusなど)が感染しておこる病気です。

膿皮症は全身のどこにでもおこる皮膚の病気ですが、特に顔まわり、わき、お股まわり、指の間などが起こりやすい部位です。

【原因になりうるもの:一つでも該当するものがあれば要注意】

□ 定期的なダニ対策・予防をしていない。

□ 耳が汚れて臭いがする。

□ 定期的にブラッシングをしていない。

□ 歯のケアをしていない。口臭がする。

□ 肛門腺が貯まっている。

□ 2ヶ月以上シャンプーをしていない。

□ シャンプー後に長時間のドライヤーをかけている。

□ 寝床をしばらく洗っていない。毛だらけになっている。

□ 爪や足の毛が伸びている。毛玉がある状態。

□ 草むらなどに好んで入る。

□ 煙草、線香、排気ガスなどに暴露する。

□ 皮膚にしわがある。

□ 他のわんちゃん、ねこちゃんとじゃれ合い、咬まれたり、引っ掻かれたりする。

□ 人の食べ物やおやつ(ジャーキー、ボーロ)などの間食を与えている。

□ 肥満体型である。

□ ホルモンの異常(甲状腺、副腎、性ホルモンの異常など)がある。

□ 免疫機能の異常(アレルギー、幼若動物、高齢動物、がん、糖尿病など)がある。

【症状】

皮膚の赤み、かさつき、黒ずみ、フケ、脱毛、痒み、臭いなどが認められます。

痒みが激しくなると、気性が荒くなったり、眠れなくなることもあります。

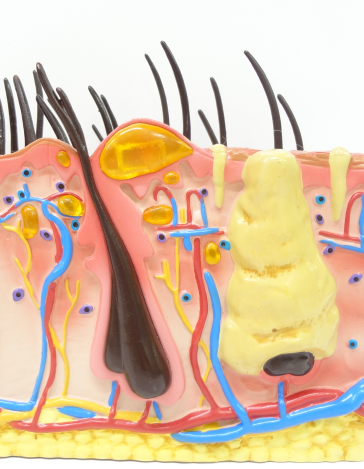

表在性膿皮症:

膿疱: 毛穴にできる小さな膿の溜まり。

表皮小環: 破れた膿疱がリング状になったもの。

丘疹(赤く小さな発疹)、痂皮(かさぶた)、落屑(フケ)。

脱毛、かゆみ。

深在性膿皮症:

瘻孔(ろうこう): 皮膚から膿が排出される穴や管。

潰瘍、びらん。

強い痛みや腫れ。

※ただし、表面性、表在性、深在性に便宜上、区分していますが、明確な定義はありません。

【検査】

皮膚科のページをご参照下さい。

細胞診:

膿疱や皮膚表面から検体を採取し、顕微鏡で細菌と好中球の有無を確認します。

細菌培養・薬剤感受性試験:

病気を引き起こしている細菌を特定し、その細菌に最も効果的な抗生物質を確認します。

特に下記に該当する場合は、強く推奨される検査です。

・深在性膿皮症。

・抗菌薬治療に反応しない場合。

・再発を繰り返す場合。

・最初から耐性菌感染が疑われる場合。

基礎疾患の特定:

膿皮症は二次的な病気のため、根本原因(アレルギー検査、内分泌検査など)を特定することが最も重要です。

【治療】

従来は、抗生剤(第一選択薬:セファレキシンなど)と薬用シャンプーを中心に治療を実施していました。

また薬剤耐性問題(セファレキシンで約60%、エンロフロキサシンで約90%以上で耐性)を考慮して、2021年頃までは、薬用シャンプーを週2回、2週間(計4回)の実施を推奨しておりました。

現在では、

表面性または表在性膿皮症の場合、皮膚のバリア機能の改善を目的に、皮膚に刺激のないシャンプーや入浴(炭酸水など)による皮膚や毛、毛穴に付着した汚れのを除去、適切な食事管理、痒み止めの使用を推奨しております。

ただし、深在性膿皮症、症状の改善がない、既に抗生剤を使用されている、再発を繰り返すなどの場合は、

アトピーやアレルギーなどの基礎疾患の確認(血液検査、ホルモン検査など)、細菌培養検査を実施し、基礎疾患の治療と細菌に対して効果が期待できる抗生剤を使用します。

治療は、シャンプーや入浴、お薬(抗生剤など)、塗り薬(外用薬)だけではなく、

皮膚を清潔に保てる環境(こまめな掃除、ダニ予防など)を整える必要もあります。

また定期的な耳のケア、歯磨き、寝床や首輪の交換、爪切り、肛門嚢ケアなども重要になります。

顔や陰部の皮膚のたるみ、しわが多いブルドック、パグ、ボストンテリアなどの犬種では、美容整形(手術)が必要なこともあります。

【食事】

皮膚の治療における食事管理はとても重要です。

皮膚の再生に必要なたんぱく質、皮膚の健康維持に必要なビタミンやミネラル、皮膚のバリア機能に役立つオメガ-6脂肪酸など栄養バランスが整った食事を与えることも重要なポイントです。

必要以上のおやつ(ジャーキー、クッキー、ボーロなど)や古くなった食事(封を開けて、2週間以上たっているもの)などは与えないようにしましょう。

【その他】

腸内細菌叢(そう)を整えることもとても重要です。

乳酸菌などの善玉菌を増やすサイリウム、ビフィズス菌、酪酸菌の内服なども有用です。

良質な睡眠がとれるように、適度な運動や安心して眠れる環境も整える必要があります。

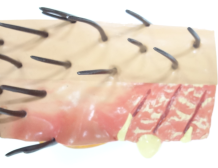

外から見えている皮膚表面部分の病変

上の皮膚内部の病変